「島の根っこ」を伝えるシマノネのデザイン。

沖縄の身近な自然や、食文化、暮らし、祈りなどをモチーフにした柄には、ひとつひとつにストーリーがあります。

沖縄のふだんの暮らしの中ではささやかなことですが、そこに暮らす眼差しからこそ生まれたデザインたちです。

深呼吸しながら、島のゆったりとした空気、心のあたたかさを感じてください。

12件中

1-12件表示

-

のまんじゅう赤い「の」の字がトレードマークのおまんじゅう。その可愛らしい姿から「のまんじゅう」と呼ばれ、古くから沖縄の人たちに愛されてきたお菓子をモチーフにデザインしました。赤い「の」の字は「のし」の「の」とも言われ、縁起物でもあるようです。沖縄らしい温かさや小さな幸せがつまったデザインです。 designer: Nozomi Shiraishi

のまんじゅう赤い「の」の字がトレードマークのおまんじゅう。その可愛らしい姿から「のまんじゅう」と呼ばれ、古くから沖縄の人たちに愛されてきたお菓子をモチーフにデザインしました。赤い「の」の字は「のし」の「の」とも言われ、縁起物でもあるようです。沖縄らしい温かさや小さな幸せがつまったデザインです。 designer: Nozomi Shiraishi -

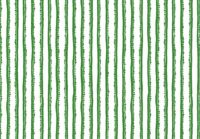

ゴーヤーしましま縦に切ったゴーヤーの縞々模様です。ゴーヤーの特徴的で不揃いなつぶつぶは、多様な人や文化を象徴しているようにも見えます。それが繋がって、どんな人も手をつないでいるような沖縄の”いちゃりばちょーでー(一度会ったら皆兄弟)”精神を表現しています。

ゴーヤーしましま縦に切ったゴーヤーの縞々模様です。ゴーヤーの特徴的で不揃いなつぶつぶは、多様な人や文化を象徴しているようにも見えます。それが繋がって、どんな人も手をつないでいるような沖縄の”いちゃりばちょーでー(一度会ったら皆兄弟)”精神を表現しています。

designer: Momoko Komine -

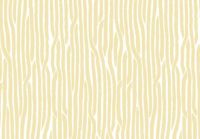

ガジュマル物語にもよく出てくる沖縄の原風景、人々の心に根を張り続けるガジュマルの木をモチーフにしています。幹が幾つも重なり、支え合っているように見えるその姿から、無造作に絡み合うストライプが生まれました。シンプルな中にも、ガジュマルの力強さや温かみが感じられるデザインです。

ガジュマル物語にもよく出てくる沖縄の原風景、人々の心に根を張り続けるガジュマルの木をモチーフにしています。幹が幾つも重なり、支え合っているように見えるその姿から、無造作に絡み合うストライプが生まれました。シンプルな中にも、ガジュマルの力強さや温かみが感じられるデザインです。

designer: Takashi Asato -

ハイビスカス島のゆったりと流れる時間に身を任せ、風の波に乗っておおらかに堂々と揺れているハイビスカスをイメージしました。沖縄の空や海、緑が広がる風景の中で鮮やかに咲き誇るこの花の色は、島の人や訪れる人の胸に刻まれています。この柄を見て、なつかしい島の風景を想い浮かべてください。

ハイビスカス島のゆったりと流れる時間に身を任せ、風の波に乗っておおらかに堂々と揺れているハイビスカスをイメージしました。沖縄の空や海、緑が広がる風景の中で鮮やかに咲き誇るこの花の色は、島の人や訪れる人の胸に刻まれています。この柄を見て、なつかしい島の風景を想い浮かべてください。

designer: Riko Uchima -

サングヮーサングヮー ススキの葉などでさっと手作りする、身近な魔除けのお守り「サングヮー」。食べ物が痛まないようにお弁当や重箱の上に乗せたり、遊びに行く子供に持たせたりするものです。沖縄ならではの愛情深い風習をモチーフにしたサングヮー柄は真心のこもった贈り物にぴったりです。

サングヮーサングヮー ススキの葉などでさっと手作りする、身近な魔除けのお守り「サングヮー」。食べ物が痛まないようにお弁当や重箱の上に乗せたり、遊びに行く子供に持たせたりするものです。沖縄ならではの愛情深い風習をモチーフにしたサングヮー柄は真心のこもった贈り物にぴったりです。

designer: Riko Uchima -

クバ笠神の木ともされるクバの大きな一枚の葉からクバ笠は作られます。海や畑で作業するおじーおばーはもちろん、子供たちの小さなサイズもあり、島では幅広く愛されています。ところどころにあるハイビスカスの花とあご紐がデザインのポイントです。

クバ笠神の木ともされるクバの大きな一枚の葉からクバ笠は作られます。海や畑で作業するおじーおばーはもちろん、子供たちの小さなサイズもあり、島では幅広く愛されています。ところどころにあるハイビスカスの花とあご紐がデザインのポイントです。

designer: Moe Matsuda -

島の夕暮れ朝、昼、晩と毎日海を見つめていると、水面はさまざまに色や表情を変えていきます。この柄は夕日にきらめく海の水面をイメージしました。自然と寄りそって暮らしてきた島の人々の、穏やかで柔らかな視点を象徴するようなデザインです。自然と人間の優しい関係が、これからも続いてほしいという願いも込められています。

島の夕暮れ朝、昼、晩と毎日海を見つめていると、水面はさまざまに色や表情を変えていきます。この柄は夕日にきらめく海の水面をイメージしました。自然と寄りそって暮らしてきた島の人々の、穏やかで柔らかな視点を象徴するようなデザインです。自然と人間の優しい関係が、これからも続いてほしいという願いも込められています。

designer: Momoko Komine -

吉祥ハイビスカス「アカバナー」として親しまれ、道端や軒先に一年中あたりまえのように咲き乱れるハイビスカス。その鮮やかで強くたくましい横顔と、人々の幸せを願う吉祥文様を掛け合わせて生まれたデザインです。繋がり合うハイビスカスは人と人との結びつき、向かい合うハイビスカスは対話や子孫繁栄を表しています。

吉祥ハイビスカス「アカバナー」として親しまれ、道端や軒先に一年中あたりまえのように咲き乱れるハイビスカス。その鮮やかで強くたくましい横顔と、人々の幸せを願う吉祥文様を掛け合わせて生まれたデザインです。繋がり合うハイビスカスは人と人との結びつき、向かい合うハイビスカスは対話や子孫繁栄を表しています。

designer: Sumire Nema -

シーサーミンタマー「ミンタマー」とは沖縄の言葉で目玉のこと。昔からシーサーは青空の下で家や人々を災難から守ってきてくれました。そんな本来のシーサーの姿を、見守っている目をモチーフに親しみやすく表現しています。あっちを見たり、こっちを見たり、微笑んでいたり、愛嬌たっぷりのミンタマー柄です。

シーサーミンタマー「ミンタマー」とは沖縄の言葉で目玉のこと。昔からシーサーは青空の下で家や人々を災難から守ってきてくれました。そんな本来のシーサーの姿を、見守っている目をモチーフに親しみやすく表現しています。あっちを見たり、こっちを見たり、微笑んでいたり、愛嬌たっぷりのミンタマー柄です。

designer: Momoko Komine -

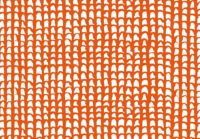

赤瓦沖縄の昔ながらの家と言えば、赤瓦屋根が定番です。大きな青い空に赤瓦屋根のコントラストは、身近でありながらとても美しい島の風景です。赤瓦屋根の下に人々の暮らしがあり、家族の営みがあります。その赤瓦屋根から生まれた、温かみのあるチェック柄です。

赤瓦沖縄の昔ながらの家と言えば、赤瓦屋根が定番です。大きな青い空に赤瓦屋根のコントラストは、身近でありながらとても美しい島の風景です。赤瓦屋根の下に人々の暮らしがあり、家族の営みがあります。その赤瓦屋根から生まれた、温かみのあるチェック柄です。

designer: Moe Matsuda -

おじーのヘチマヘチマは沖縄で「ナーベーラー」として親しまれ、代表的な夏野菜のひとつです。おじーが育てたヘチマをおばーが炒め物にしてくれた、など各家庭の想い出の味だったりします。暑い日差しの中、家の軒先や畑にぶら下さがったヘチマを見かけると涼しげな気分になります。

おじーのヘチマヘチマは沖縄で「ナーベーラー」として親しまれ、代表的な夏野菜のひとつです。おじーが育てたヘチマをおばーが炒め物にしてくれた、など各家庭の想い出の味だったりします。暑い日差しの中、家の軒先や畑にぶら下さがったヘチマを見かけると涼しげな気分になります。

designer: Yukari Sueyoshi -

パイナップル青海波沖縄県産のパイナップルを輪切りにして重ねて並べてみると、伝統文様の「青海波(せいがいは)」のように見えます。 どこまでも広がる大海原に絶えず繰り返される穏やかな波のように、 平穏な暮らしがいつまでも続きますように、という願いが込められています。

パイナップル青海波沖縄県産のパイナップルを輪切りにして重ねて並べてみると、伝統文様の「青海波(せいがいは)」のように見えます。 どこまでも広がる大海原に絶えず繰り返される穏やかな波のように、 平穏な暮らしがいつまでも続きますように、という願いが込められています。

designer: Nanako Arakaki

12件中

1-12件表示

su+×シマノネ

-

UMU su+×シマノネ苧麻(ちょま)などの繊維を細く長く撚りあわせ糸にする作業を績む(うむ)と呼びます。布になる前の糸、糸になる前の植物繊維をイメージした柄には、自然物に最初に人間の手が加わり、無から有が生み出される様子が示され、子々孫々に連綿とつづく人間の営みにも似た尊さが表現されています。

UMU su+×シマノネ苧麻(ちょま)などの繊維を細く長く撚りあわせ糸にする作業を績む(うむ)と呼びます。布になる前の糸、糸になる前の植物繊維をイメージした柄には、自然物に最初に人間の手が加わり、無から有が生み出される様子が示され、子々孫々に連綿とつづく人間の営みにも似た尊さが表現されています。 -

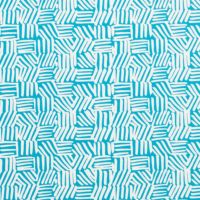

AMU su+×シマノネ宮古上布の柄の一つに「パザ」と呼ばれる網代編みのモチーフがあります。ある宮古上布の織り手の方は「パザが宮古を代表する柄だ」とも。宮古の工芸は、クバやアダンなどの植物を使い、生活用品を編んだことに起源を持つと推測されます。そんな宮古島を代表する柄をアレンジしました。

AMU su+×シマノネ宮古上布の柄の一つに「パザ」と呼ばれる網代編みのモチーフがあります。ある宮古上布の織り手の方は「パザが宮古を代表する柄だ」とも。宮古の工芸は、クバやアダンなどの植物を使い、生活用品を編んだことに起源を持つと推測されます。そんな宮古島を代表する柄をアレンジしました。 -

KASURI ICHIMATSU su+×シマノネあらかじめ文様に従って染めわけた糸で降り出される柄を絣(かすり)といいます。その技法はインドで生まれてベトナム・インドネシアなど東南アジア各地で発展し、14〜15世紀に琉球へ伝わりました。その柄一つひとつに、土地の歴史と文化に根ざした意味と名前があります。鳥・爪・風車・犬の足跡など、かつて宮古島の織物に頻繁に登場したモチーフを選び、その新しい魅力を伝えるべく大胆にレイアウトしています。

KASURI ICHIMATSU su+×シマノネあらかじめ文様に従って染めわけた糸で降り出される柄を絣(かすり)といいます。その技法はインドで生まれてベトナム・インドネシアなど東南アジア各地で発展し、14〜15世紀に琉球へ伝わりました。その柄一つひとつに、土地の歴史と文化に根ざした意味と名前があります。鳥・爪・風車・犬の足跡など、かつて宮古島の織物に頻繁に登場したモチーフを選び、その新しい魅力を伝えるべく大胆にレイアウトしています。 -

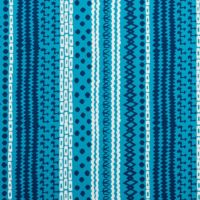

KASURI SHIMA su+×シマノネあらかじめ文様に従って染めわけた糸で降り出される柄を絣(かすり)といいます。その技法はインドで生まれてベトナム・インドネシアなど東南アジア各地で発展し、14〜15世紀に琉球へ伝わりました。その柄一つひとつに、土地の歴史と文化に根ざした意味と名前があります。鳥・爪・牛のスキ・豚の餌箱など、かつて宮古島の織物に頻繁に登場したモチーフを選び、大胆に縞状にレイアウトしています。

KASURI SHIMA su+×シマノネあらかじめ文様に従って染めわけた糸で降り出される柄を絣(かすり)といいます。その技法はインドで生まれてベトナム・インドネシアなど東南アジア各地で発展し、14〜15世紀に琉球へ伝わりました。その柄一つひとつに、土地の歴史と文化に根ざした意味と名前があります。鳥・爪・牛のスキ・豚の餌箱など、かつて宮古島の織物に頻繁に登場したモチーフを選び、大胆に縞状にレイアウトしています。

久高島×シマノネ

-

祈り 久高島×シマノネ“神の島”とも呼ばれる久高島では、日々の暮らしや祭祀の中に祈りが息づいています。島が柔らかな黄金色に包まれる朝、その光の中で合わせられる掌。祖先や自然とのつながりを大切にする祈りをイメージしたデザインです。

祈り 久高島×シマノネ“神の島”とも呼ばれる久高島では、日々の暮らしや祭祀の中に祈りが息づいています。島が柔らかな黄金色に包まれる朝、その光の中で合わせられる掌。祖先や自然とのつながりを大切にする祈りをイメージしたデザインです。 -

五穀 久高島×シマノネ琉球の五穀発祥伝説の地でもある久高島。五穀の一粒一粒に、自然の恵みと、子孫繁栄の願いを込めています。描かれた五穀の並びは、島の共有地である畑を区分けする「地割制」をイメージしています。

五穀 久高島×シマノネ琉球の五穀発祥伝説の地でもある久高島。五穀の一粒一粒に、自然の恵みと、子孫繁栄の願いを込めています。描かれた五穀の並びは、島の共有地である畑を区分けする「地割制」をイメージしています。 -

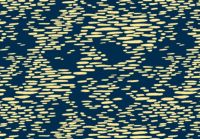

イラブー漁 久高島×シマノネ島では神の使いであり神の恵みでもあるイラブー(ウミヘビ)。その漁は久高島で決められた島民にしか許されない特別なものです。夜の闇の中、月明かりにきらめく波面とイラブーの鱗。静かで強い生命力を宿したデザインです。

イラブー漁 久高島×シマノネ島では神の使いであり神の恵みでもあるイラブー(ウミヘビ)。その漁は久高島で決められた島民にしか許されない特別なものです。夜の闇の中、月明かりにきらめく波面とイラブーの鱗。静かで強い生命力を宿したデザインです。

文様シリーズ

-

花沖縄の伝統的な染物、紅型(びんがた)の文様をイメージしました。大和模様のほか、東南アジアや中国の要素もありながらも、琉球らしさを感じさせる紅型のデザイン。梅や菖蒲の美しい花々が描かれています。

花沖縄の伝統的な染物、紅型(びんがた)の文様をイメージしました。大和模様のほか、東南アジアや中国の要素もありながらも、琉球らしさを感じさせる紅型のデザイン。梅や菖蒲の美しい花々が描かれています。 -

鶴沖縄の伝統的な染物、紅型(びんがた)の文様をイメージしました。大和模様のほか、東南アジアや中国の要素もありながらも、琉球らしさを感じさせる紅型のデザイン。流水と植物、そして鶴が優雅に舞う様子が描かれています。

鶴沖縄の伝統的な染物、紅型(びんがた)の文様をイメージしました。大和模様のほか、東南アジアや中国の要素もありながらも、琉球らしさを感じさせる紅型のデザイン。流水と植物、そして鶴が優雅に舞う様子が描かれています。 -

縞沖縄の伝統的な染物、紅型(びんがた)の文様をイメージしました。大和模様のほか、東南アジアや中国の要素もありながらも、琉球らしさを感じさせる紅型のデザイン。花と、斜めに流れる縞模様が優雅に描かれています。

縞沖縄の伝統的な染物、紅型(びんがた)の文様をイメージしました。大和模様のほか、東南アジアや中国の要素もありながらも、琉球らしさを感じさせる紅型のデザイン。花と、斜めに流れる縞模様が優雅に描かれています。 -

琉沖縄の伝統的な染物、紅型(びんがた)の文様をイメージしました。大和模様のほか、東南アジアや中国の要素もありながらも、琉球らしさを感じさせる紅型のデザイン。かつての琉球を思わせる風景が描かれています。

琉沖縄の伝統的な染物、紅型(びんがた)の文様をイメージしました。大和模様のほか、東南アジアや中国の要素もありながらも、琉球らしさを感じさせる紅型のデザイン。かつての琉球を思わせる風景が描かれています。 -

紺地沖縄の伝統的な織物、絣(かすり)の文様をイメージしました。約600種類あるとされる図柄を組み合わせ、多彩な布が織られています。紺地は深い藍色をベースに、鳥や雲などの図柄を織物で表現しています。

紺地沖縄の伝統的な織物、絣(かすり)の文様をイメージしました。約600種類あるとされる図柄を組み合わせ、多彩な布が織られています。紺地は深い藍色をベースに、鳥や雲などの図柄を織物で表現しています。 -

八十八沖縄の伝統的な織物、絣(かすり)の文様をイメージしました。約600種類あるとされる図柄を組み合わせて多彩な布が織られています。八十八は88歳の米寿祝の時に着る「ますます長寿」を意味する縁起の良い着物の柄です。

八十八沖縄の伝統的な織物、絣(かすり)の文様をイメージしました。約600種類あるとされる図柄を組み合わせて多彩な布が織られています。八十八は88歳の米寿祝の時に着る「ますます長寿」を意味する縁起の良い着物の柄です。